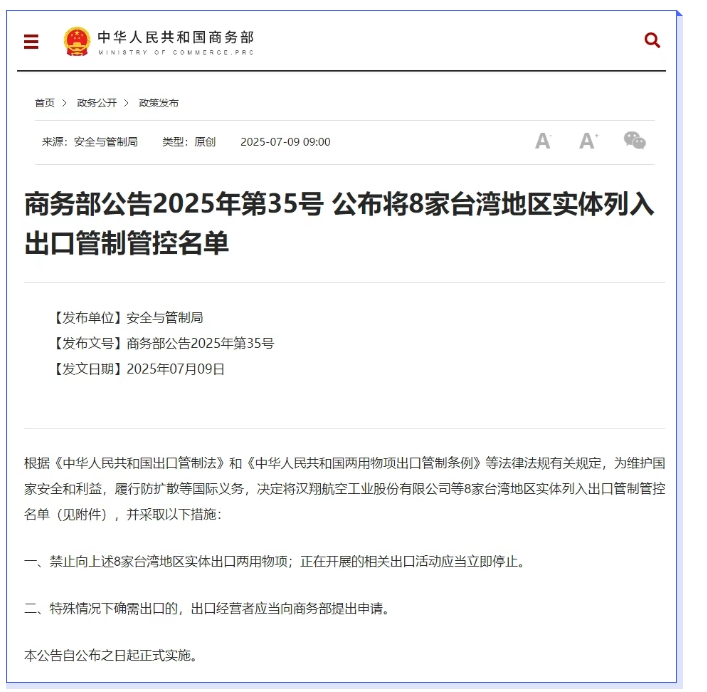

商務部發言人明確指出,實施這一出口管制措施,旨在捍衛國家主權和領土完整,維護臺海和平穩定。國務院臺辦發言人也對此表示強烈支持,強調這是對“臺獨”分裂勢力頻繁挑釁的嚴正警告,是維護國家核心利益的必要之舉。

通過切斷這些企業的兩用物項供應,能夠有效限制其軍工研發和生產能力,為維護國家主權和領土完整提供堅實保障。也推動了產業結構的優化升級,有利于我國構建更加安全、穩定且具有國際競爭力的產業供應鏈,推動產業向高質量、可持續方向轉型發展,為經濟的長遠健康發展奠定堅實基礎。

近年來,諸多外資企業基于各種因素,對在華業務進行調整甚至撤離,其中不乏三星、佳能、家樂福、英偉達、三菱等各領域的知名企業。

制造業領域,三星關閉惠州工廠,將手機生產線轉移至越南、印度等東南亞國家;佳能關閉珠海工廠并宣布退出中國;索尼完成相機生產線轉移,主要工廠遷至泰國;普利司通關閉了沈陽和廣東惠州的輪胎工廠。

金融業方面,花旗銀行在2023年因全球業務重組和地緣局勢緊張等原因退出中國市場;先鋒領航集團也于同年關閉在中國的所有業務。

零售業中,家樂福宣布退出中國,門店數量急劇減少并最終全部出售股份;樂購將在中國的股份出售給華潤集團,正式退出;英國瑪莎百貨關閉所有中國門店;韓國易買得將全部中國門店出售后退出;日本高島屋關閉上海門店。

科技行業中,英偉達因美國對華技術出口限制,宣布退出中國市場;IBM關閉多個在華研發部門,撤出所有研發工作。

服裝行業,Old Navy宣布退出中國市場,關停所有線下及線上門店;瑞典H&M子品牌Monki關閉天貓旗艦店,全面退出中國。

汽車行業,三菱汽車關閉長沙工廠,徹底退出中國市場;英菲尼迪在華銷量持續低迷,面臨巨大發展困境;捷豹路虎也對在華業務進行重大調整,放棄自主研發業務。

快時尚領域,FOREVER21、Bershka、Pull&Bear和Stradivarius等品牌紛紛退出中國市場。

化工行業,奧升德功能材料宣布關閉位于連云港的己二胺生產工廠;日本三井化學決定將其在中石化三井化工的股權全部轉讓。

涂料領域,PPG、關西涂料、宣偉等企業紛紛對在華業務進行收縮或調整,美國Behr百色熊在進入中國16年后正式宣布退出。

電器行業,松下電視全球出貨量大幅下降,在中國市場近乎消失,陸續關閉多家電視機工廠;東芝也退出了中國部分業務。

日用行業,樂天瑪特因市場競爭和“薩德事件”遭到抵制,完全退出中國市場;雅培奶粉逐步停止中國大陸市場的嬰幼兒和兒童營養產品運營及銷售。

外資撤離中國市場并非單一因素作用的結果,而是多重力量共同驅動的必然。全球經濟格局重塑、地緣政治沖突加劇,使得跨國企業在全球布局時更注重風險規避,部分企業為降低成本將產能向勞動力和資源成本更低的地區轉移。中國經濟進入高質量發展階段,勞動力等要素成本上升,市場競爭日趨激烈,那些依賴低成本優勢、缺乏核心競爭力的外資企業難以適應中國市場的變化。同時,中國對環境保護、市場規范等方面的要求不斷提高,也促使部分外資企業重新評估在華經營的可行性。一些國家的技術封鎖和貿易保護主義政策,也迫使部分外資科技企業退出中國市場。

出口管制政策與外資撤離現象交織在一起,產生了復雜而深遠的影響。一方面,出口管制釋放的“安全優先”信號,進一步強化了外資企業對中國市場政策環境的感知,促使那些與敏感領域相關的外資企業加速調整在華業務,這在短期內可能導致部分產業鏈環節出現波動。另一方面,這種交織也推動著中國市場的“過濾效應”——那些不符合中國國家安全和發展戰略的外資企業被逐步篩選出去。

這一過程如同一把雙刃劍,既帶來了挑戰,也孕育著機遇。外資撤離直接導致部分工廠關閉,短期內會造成當地就業崗位減少,給地方經濟帶來壓力,也可能造成某些產業鏈環節的斷裂,影響供應鏈的穩定性。但外資撤離留下的市場空白,為民族企業的崛起提供了寶貴的空間。這種“倒逼式”發展,考驗著民族企業的真正實力,也推動著中國企業向產業鏈高端邁進。也就是說,產業鏈的洗牌已經全面展開。新的市場秩序中,那些故步自封、不愿進行技術升級和模式創新的企業,必然會被市場淘汰。相反,能夠順應經濟轉型趨勢、積極融入新發展格局的企業,將在洗牌中脫穎而出。

(本文由涂料采購網整理發布,轉載請注明出處,如未經許可或未注明出處,將追究法律責任。)